海外調査実習授業を通じた国際交流モデルの構築について

無論、これは筆者らが本実習を10年間継続した結果として到達した知見であり、それに至るまでは数々の試行錯誤が存在した。実習に限らず授業全般に言えることではあるが、各年の成果は学生のメンバー構成や人数など、偶然性の強い要素に左右され、実習の方法に起因する問題点を抽出するには最低でも3年程度の反復が必要である。以下では、現在の視点からは必ずしも最適とは言えなかった試行とその結果について記述することで、現在の方法論の有効性を逆照射することを目指したい。ここでは叙述の便宜上、2010年度までを第1期、2015年度までを第2期、2016年度以降を第3期とする。なお、前節で述べた現状は第3期の状況に相当する。

第1期の目標は、海外研修の実施と定着であった。筆者自身、海外実習を実施することは決定したものの、国内実習からの切り替えであったことに加え、国内実習自体が学部カリキュラム編成上の要請という外的要因で開始したという事情もあり、教育効果に関する意識はあまり明確ではなかった。国内実習では、教員が選定した場所に学生を引率し、多かれ少なかれ教員がセットアップした訪問場所で観察やインタビューを行い、年度末に実習報告書を印刷・配布するというものであった。実習および報告書のアウトラインは教員によって準備されており、学生はその枠内で見聞したものを文章化していた。もちろん、学生にとっては新奇な場所であり、経験であったことは間違いないが、こうした実習スタイルでの収穫は、参加学生間の親睦の域を出るものではなかった。

ただし本実習の名誉のために付け加えるなら、筆者が1990年代の学部生時代に経験した国内での文化人類学実習も大同小異であり、その意味において突出して低レベルの活動であったわけではない。ただ、こうした実習に参加することで得られる技能のイメージなどを念頭に置いて設計されたものではなく、その結果、実習に参加した経験が例えば卒論執筆において有効に作用することはなかっただけの事である。

こうした実習を海外で行うことにした契機は、すでに述べたように、筆者が実習に文化人類学のコアとなる異文化経験を明確な形で導入したいと望んだことであった。こうした経緯により、第1期の海外実習での訪問先は、おのずと「韓国らしさ」や「日韓関係」を語る題材として適切な場所が選択されがちであった。現地では日韓の学生をバスに乗せ、年度ごとに地域を決めて全羅北道から慶尚南道に至る韓国南部の各地を訪問した。そこではイム・キョンテク教授をはじめとした教員が、現地で選定した訪問先で解説を行い、ときに現地の政府関係者や職人、宗教職能者などから話をうかがうという、従来の国内実習からインタビューの比率を落としたスタイルで展開された。

第1期において、インタビューが実施されなかった理由としては、韓国側の学生を通訳としてインタビューを行うことへのコミュニケーション面での不安が教員側にあったことに加え、補助金の獲得に成功して比較的資金面で潤沢であり、バスのチャーターや韓国側参加者の宿泊費の捻出が可能だったという事情が存在する。2008年度においては、事前研修に際して全北大学校からの交換留学生を講師として雇用し、韓国語の初歩的なレッスンを課して実習に臨んだ。これは調査言語としてではなく、学生のサバイバビリティの向上を目指して行われ、一部学生には相応の効果が認められたものの、必ずしもすべての学生が熱心に取り組むわけではなく、またコストの問題もあり継続は断念した。

第1期の事前研修では、前述した韓国語のレッスンに代表されるような、現地事情や社会文化の解説が主として行われた。しかし、現地に関する情報を事前にインプットすることは、現地での経験を事前学習の確認行為にしてしまう懸念があり、結局のところ異文化の体感は食事に代表されるような、観光ツアーでも経験可能な領域に矮小化してしまう傾向が散見された。

また、現地で教員が解説をするというスタイルは、学生同士の交流に対してもネガティブな影響がみられた。当然ながら、教員が解説を行っている間、学生は教員の方しか見ないことになる。学生同士の交流の機会は食事など、プログラム外の場所で非制度的に提供されるにとどまるが故、年度によっては日本人学生のみの親睦しか深まらない事態も発生した。つまり国際交流という側面においても、研修が十分な機能を発揮できなかったということになる。

第2期は、上述したように筆者が別の海外研修の担当となり、本実習から離れていたため、総体的に情報量が少なくなっている。この時期、国内実習の時代に存在した学生自身の調査活動を復活させるという意味合いで、学生を数グループに分割し、それぞれ調査テーマを決めさせた上で日韓の学生が協力して1日程度のミニ調査を行わせる試みがなされた。ただし事前学習は韓国事情的な内容が継続しており、調査テーマについての詳細な検討は特に行われていなかった。とはいえ、学生の自主的なグループ活動は国際交流という面では効果を発揮しており、従前と比較して学生同士のコミュニケーションが活発化する傾向がみられた。全北大学校のイム・キョンテク教授は、鹿児島大学生のテーマ選択を通じて日本の若い世代が関心を持っている事柄が全北大学校生に伝わり、両者が想像以上に共通した事柄に関心を抱いていることが確認できたことで、両者の親近感が増大したようだと評価している。

2015年度に筆者が数年ぶりに本実習を担当した際も、基本的な流れは第2期のそれを踏襲していた。ただし、グループ活動の存在に対応し、事前学習においては韓国事情に関する内容を半減させ、残りの時間をグループ活動の調査テーマに関連する事前情報の入手とその発表に充当した。また、海外実習中は現地での活動の半分をグループ活動の時間に充当し、毎晩ミーティングで進捗状況を発表させ、最終日には全北大学校で成果報告会を開催し、グループごとに口頭発表を行わせた。

事後学習に関しては、従来的な報告書の作成に加え、地理学ゼミ・考古学ゼミと合同で現地調査発表会を学内で開催し、また鹿児島大学教育学部付属小学校の出前授業で海外研修の経験を語るなど、自分たちの調査成果の振り返りの機会を増加させた。また、冬季には全北大学校の学生と奄美大島で実習を行い、完全な双方向性が実現されるとともに、交流機会が倍増することとなった。また前述したように、この時期、学生の間にスマートフォンが普及したことも交流増加の後押しをした。

これにより、学生同士の関係性の継続が強化されたことは喜ばしいことであったが、一方でグループ活動での調査内容には課題を多く残すものであった。これらは現地での活動に関わる部分と事前学習に関わる部分に大別できるが、問題の根本は同一である。

まず現地での活動に関わる部分としては、引率教員側としては漠然と現場での問題設定のチューニングを期待していたが、学生側の調査に対するリテラシー不足及び絶対的な時間の不足により、現地の状況に応じて問題の組み直しができる学生グループは少なかった。一方、事前学習においては事前準備が全く進まないという問題に直面する。特に、自分たちのテーマを理解するために何に着目し、どこに行って誰からどのような情報を得れば良いのか、という調査設計に関わる部分が詰められていなかった。

その結果、ネットなどで事前に得られる種類の情報と、現地で得られる、多かれ少なかれ一般論とは乖離を示す個別事例との接続に途方に暮れるという事態が散見された。その原因は、一つには現地滞在時間の短さが想定できるが、もう一つには引率者である教員が文化人類学者であるがゆえ往々に、そしておそらくは無意識に発してしまう「現地に行かなければわからない」という類の発言ではないかと思われた。教員側としては、現場を見て、より適切なリサーチクエッションを作り上げるべきなのだという文化人類学者としての常識を披歴しているだけなのだが、それが少なくとも一部の学生には「現地に行くまでは何もしなくて良いのだ」という誤ったメッセージとして解釈されていた可能性が否めないのである。

こうした第2期の反省を踏まえ、現在(第3期)において教員側は「ただ現地に行ったからと言ってわかるわけではない」というメッセージを意図的にインプットするように心がけている。事前学習についても、韓国事情的なレクチャーは天候や電圧といったツーリスト向け情報を提供する程度にとどめ、最初の3回程度でフィールドワークの技術論に関する文献を読ませた後は、各グループの調査テーマについて個別的な指導を繰り返すようにしている。無論、学生が自主的に現地事情を調べることは推奨されるべきであるが、それを授業の場での優先課題とはしない、という評価で事前学習を構成している。

つまり、第2期では漠然と期待していた、質的調査にはつきものの「現地調査との同時並行的な問題設定のブラッシュアップ」は追求せず、事前学習段階で学生グループの調査テーマ設定に教員が介入するようになった。学生には現地での調査プランを出し続けさせ、どうすればそれが現地で実行可能なのかという対象や方法などを具体的に考えさせ、学生自身が無理だと判断すれば自主的にテーマ変更をしつつ、ある程度実行可能性を考えたうえで実習に臨ませている。

こうした方針変更は2016年度に試行し、当該年度に関しては一定の効果が認められたため、2017年度はより自覚的に教員側が本実習の狙いや効果をアナウンスして実施した。また、2017年度は現地で慣例的に行ってきた全体行動の巡検も廃止し、全体行動は3日目の午前と4日目の午後に行われる報告会のみとなって、ほかの時間は基本的にグループ単位での行動となっている。グループ行動の場所については、2017年度より全州でも鹿児島でも、ホスト側の学生に土地勘のある全州市周辺および鹿児島市周辺に限定することで、スムーズなグループ行動を実現することができた。実習場所の限定は2015年度に全羅南道珍道郡や奄美大島で実習を実施した際の反省から導かれたものであるが、同時に経費の圧縮も見込め、外部資金への依存度を低下させることで継続性の担保にもつながると思われる。

また、現在は事前学習に全北大学校からの交換留学生が参加することで、全北大学校の学生も事前学習段階から関われる状況が実現している。これにより、両校の学生が高い当事者意識を持って実習に参加するとともに、互いの密なコミュニケーションの必要性が国際交流としての成果も高めている。交換留学生の存在は偶然性に左右され、前提条件として扱うことはできないものの、来年度以降も前述のビデオ通話などを通じて同様の効果を持たせることを検討している。

また調査報告も、単なる調査結果にとどまらず、調査プロセスの振り返りとして執筆させ、今後の調査の一助となることを期待している。別途アップロードしてある各班の報告については、そうした観点からお読みいただければ幸いである。なお、2017年度の本実習の大まかな日程は以下の通りである。

8月25日:移動日、夕方に全州到着

8月26日:現地調査1日目

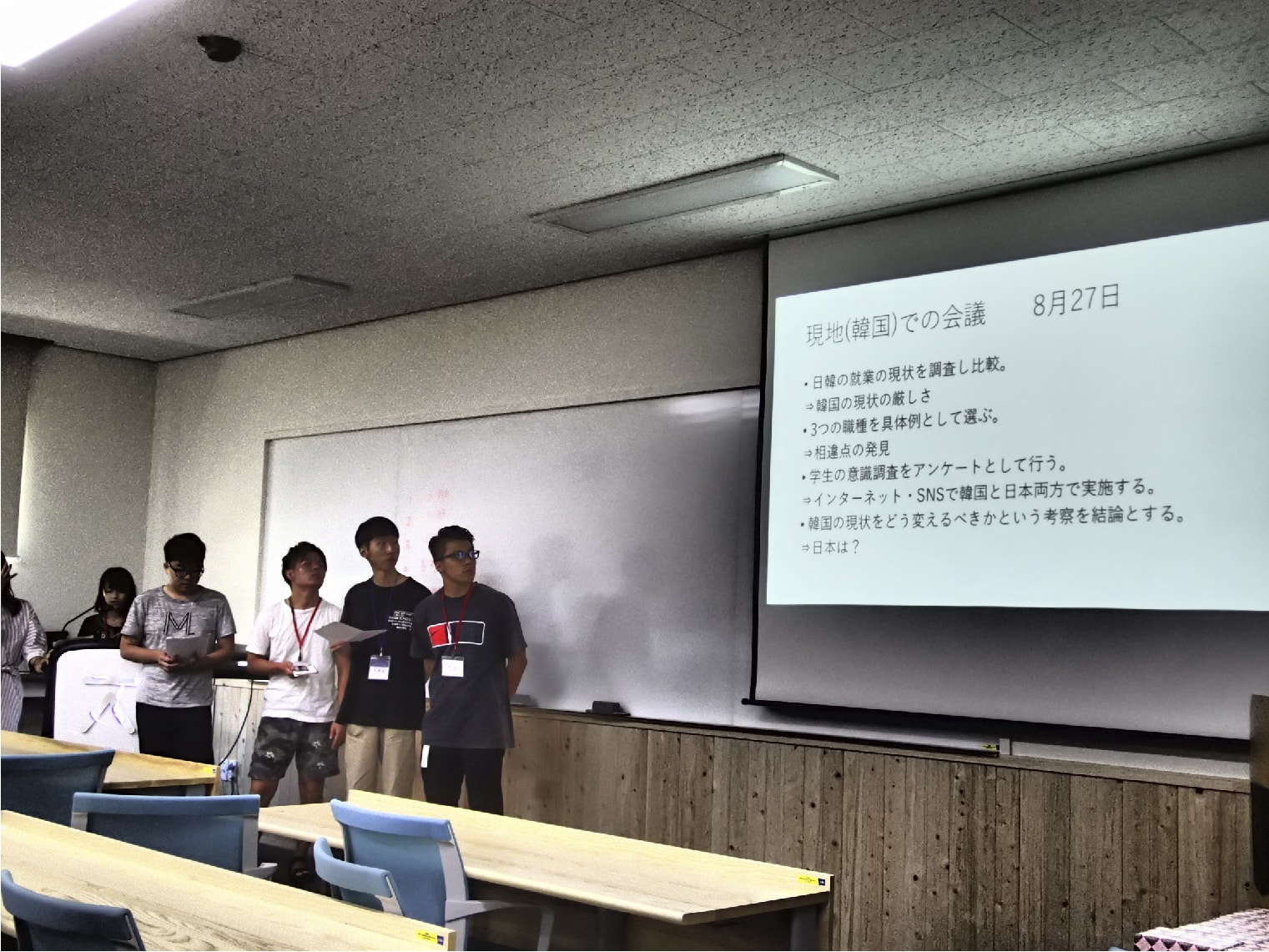

8月27日:現地調査2日目

8月28日:現地調査3日目(午前は中間報告会)

8月29日:調査報告会準備(午前)および調査報告会(午後)

8月30日:移動日、昼に鹿児島到着